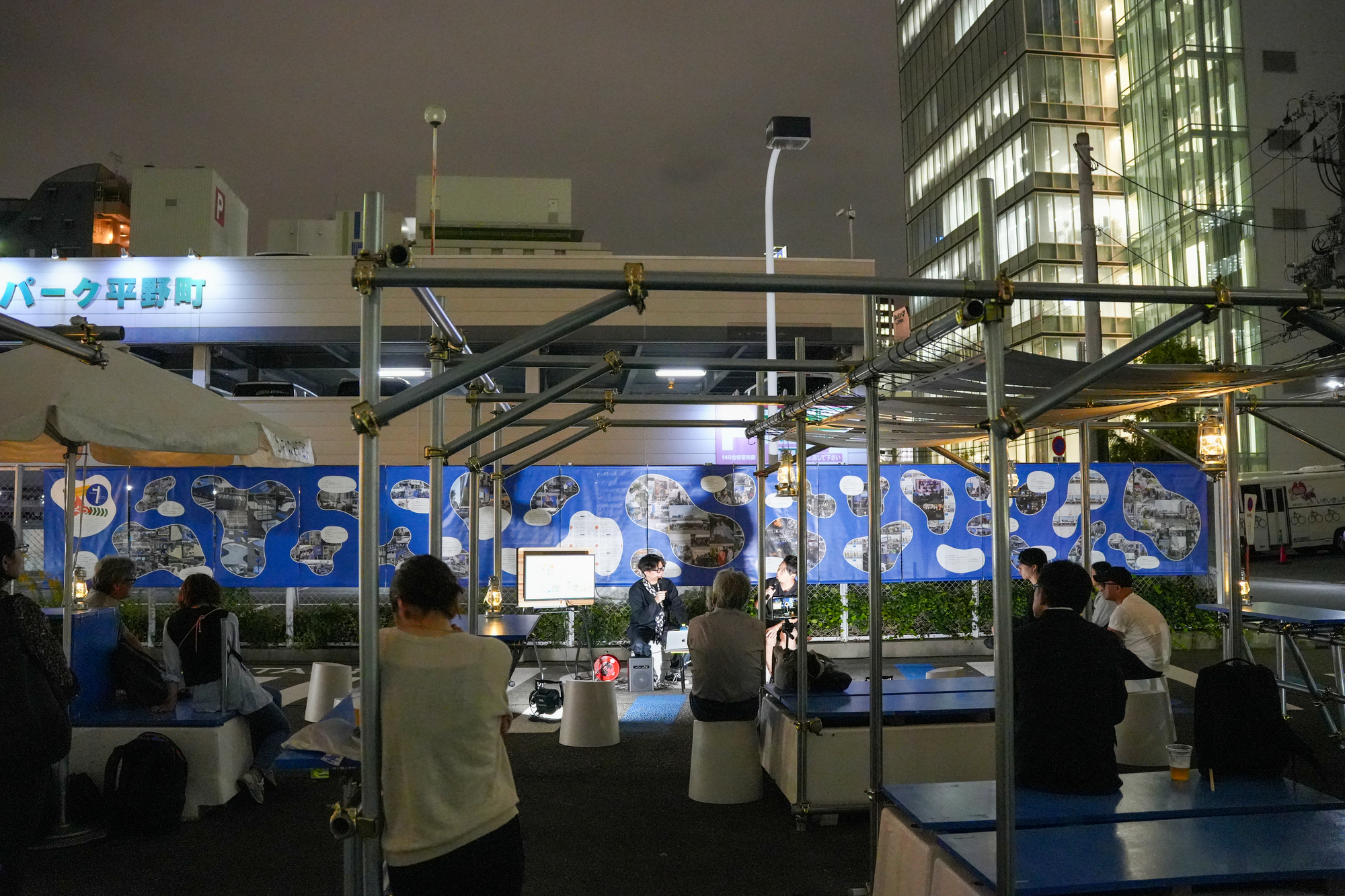

2024年10月23日のハイパー縁側@淀屋橋は、鎌田亮太朗さんをゲストにお迎えしました!

テーマは 「アートによる地域づくりの可能性」

鎌田さんは昨年1月に上京し、株式会社へラルボニーで、障害のある作家のアートを通じたビジネスプロジェクトに従事しています。前職でも福祉事業に携わっていた鎌田さんは、以前からへラルボニーの存在は知っていたそう。掲げるミッションに対して「かっこいい!」と惹かれ、いちファンだったと言います。

ちょうど「福祉業界のイメージをもっと変えたい」「基礎的な価値観を磨いていきたい」と考えている時に、たまたまご縁があり移籍する事になった、と語ります。

へラルボニーは、創業7期目のスタートアップ会社。障害のある作家のアートデータを保有し、アパレルなどにアートを落とし込むブランド事業を展開しています。アートを通じて得た対価から、作品使用料として作家に報酬還元するというビジネスモデルです。

また、JR大阪駅にアートピアノを設置したり、文具メーカーとコラボレーションしたりと、空間プロデュースや商品プロデュースなども幅広く手がけています。さらに、福祉施設の商品を扱うショップ全体の監修をしたり、アートを使わないプロデュース事業にまで活躍の場は広がっています。

鎌田さんが惹かれたというへラルボニーのミッションは、“異彩を、放て。” へラルボニーではあえて、「障害」を“普通でないもの”と定義している、と言います。また、「障がい」とひらがなで柔らかく表す社会の風潮がある中で、へラルボニーでは「障害」と漢字表記で統一。

それは、「個人」ではなく、「社会」に障壁があるという考え方からだそう。「障害」を「社会的障壁」と捉え、社会に問題提起したいという思いがある、と鎌田さんは語ります。

「障害者=何かが欠落している」という価値観を変え、1人の人間としてリスペクトされるべき世の中を目指し、挑戦を続けているへラルボニー。国内外・52カ所の福祉施設で、241名の作家と契約し、共に事業に取り組んでいます。

241名の作家の作品は、独創的で個性豊か。文字と文字を繋げて絵を描く作風の方もいれば、常同行動が見られ、同じ事を繰り返すのが得意な作家は強烈なインパクトのある作品を描きます。ディズニー好きの作家が描く作品は、エレクトリカルパレードの世界観を感じさせます。ディズニーとコラボレーションした時には、この方の作品をキービジュアルにしたのだとか。

そんな多種多様な作家の方々と関わる中で、鎌田さん達が大切にしている事は、作家へのリスペクトを持ちつつ、作品性を担保して商品づくりをしていく事。毎回、どのような商品を作るのか、作家の方にしっかりと承認をもらいながら進めていきます。「作家さんとは、かなり密なやりとりを重ねている」と、鎌田さんは話します。

福祉事業所や作業所で働く方の月収は、一般的に1.5万円ほどの水準。社会参画としての施設の重要性を理解しながらも、経済的な自立へは繋がっていない事が課題だ、と鎌田さんは指摘します。

へラルボニーでは、過去に描いた契約作家の作品が使われ続ける事で、固定的な収入を得る事ができ、経済的な自立へと繋げる事ができます。作家の中には、年収500万円を超える方も。もちろん全員がそういうわけではないので、契約作家をもっともっと世に出していけるようにしたい、と鎌田さんは意気込みます。

年収1000万円を超えるような世界線をリアルにつくっていく事で、「障害」というもののイメージを真に変える一助になる。へラルボニーのメンバー全員、強く信じていると鎌田さんは語ります。

鎌田さんは、知的障害のある従兄弟がいる事がきっかけで、高校生の時から放課後等デイサービスでアルバイトをしていました。そこで出会った子は、初めて聴いた曲でもすぐにピアノで弾けてしまうという、いわゆるギフテッドの子。しかし、「自分は障害者だ」と劣等感を持っていて「療育手帳もあるし、将来はコンビニの店員でいい」と投げやりな態度だったそう。

関わりを続けていくと、子どもたちへの愛着も抱くようになり、「この子たちは、将来どうなっていくのか」「将来の選択肢が狭いのは、本当にもったいない」と、子どもたちの未来を危惧するように。そんな経験から、障害福祉の領域への関心が高まった、と振り返ります。

その後、社会課題にアプローチできる起業軍団をつくろうと、メンバーと会社を立ち上げ、様々な挑戦に取り組みます。その中で、障害のある方の価値観や可能性を拡張していきたい、既存の福祉サービスの枠組みにはまらない形で取り組んでいきたい、と考えるようになった鎌田さん。

環境が当てはまれば、すごい能力を発揮できる人がたくさんいる。適切なジョブマッチが重要であり、今後は障害者雇用についてアプローチしていきたい、と考えています。

“誠実謙虚”

へラルボニーの事業は、社会貢献性が高いと評価されてきましたが、最近は、経済雑誌『Forbes』に掲載されるなどし、経済的インパクトも与えています。会場からは、そんな過渡期に「社内で大切にしてる事、ここだけはぶらさないようにしようという事はありますか」という質問。鎌田さんは、“誠実謙虚”というワードで応えます。作家の方、クライアントの方に対して、“誠実謙虚”に向き合う事。経済性を追い求めると、作家が表現したいものではないものや、作家の気持ちにそぐわない形で世の中に出してしまう可能性もある。“社会性と経済性の両立”から目をそらさずに、“誠実謙虚”にコミュニケーションをとりながら事業に取り組む事を、会社全体で常々意識している、と鎌田さんは語ります。

照明デザイナーの橋田さんは、手作りの灯りを医療・介護に生かしていく活動をしています。この活動を広げていくには、やはりビジネス化しないといけない、と感じています。「へラルボニーのように、経済性をもちビジネスとしても成り立たせる為には、何が必要なのか」という質問を鎌田さんに投げかけます。

鎌田さんは、“センスの良さ”に帰着する気がする、と返答。そのセンスは“明確な思想”からきていて、まず、「障害」に対する価値観を社員でしっかり統一する。そして、その価値観をベースにして、障害のある作家の方に対して、リスペクトの思いをもつ。

アウトプットするものは、支援・貢献的な文脈で買ってもらうのではなく、本当にかっこいいものをつくり上げる。プレスリリースも、一言一句・細部にまでこだわる。1つ1つを丁寧にこだわり抜く事が、“センスの良さ”に繋がり、唯一無二だと評価してもらえているのでは、と考えています。

大阪ガス都市開発の白木さんは、「ビジネス化を進める事で、逆に接点を失ってしまう相手先があるのでは」と尋ねると、今まさに課題として社内でも議論になっている、と鎌田さんは打ち明けます。

へラルボニーは、リブランディングに伴い、ロゴをスタイリッシュな英字にし、ラグジュアリー路線に舵を切っているそう。こだわり抜いて作る商品は、手に取りやすい価格ではありません。そうなると、今までへラルボニーを愛してくれてきた当事者や、その家族にとって接点が取りづらくなっているのではないか、と考えるメンバーも。

ただ、本当の意味で価値の変革を目指すには必要な事ではないか、と議論が続いている、と語ります。

アパレル業界に長く携わり、現在は東邦レオに勤める植村さんは、経済性の追求と社会性や誠実さを両立する上で、葛藤する部分があるのではないか、と感じています。そんな時に「拠り所となるものはあるか」という質問をすると、鎌田さんは、作家自身やご家族の喜ぶリアクションを生で受け取る機会が多い事に救われている、と言います。

作家の作品が商品化された時に実際に完成品を送ったり、施設やホテルなどの空間に装飾が施された時に、招待したりするそう。そこで、誇らしい表情の作家の方やご家族の反応を目の当たりにする事で、改めてモチベーションに繋がっている、と笑顔で語ります。

へラルボニーの一員として、「障害」の価値観を変える挑戦を続けていきたいと考えている鎌田さん。個人的には、障害のある方が日本の産業を変える・社会を支えるという時代にしていくサービスについても取り組んでいきたい、と力強く語って下さいました!

様々な経験を積み重ね、着実に誠実に歩みを進める鎌田さんの、今後の活躍も楽しみです!

株式会社ヘラルボニー アカウント事業部 シニアパートナー / 一般社団法人Nanoful 代表理事

高校時代に出会った社会起業家に衝撃を受け、大学2年生時から企業のサステナビリティ事業と学生と事業共創するプラットフォームである一般社団法人を設立。

複数社の事業開発に携わった後、株式会社COOONのCOOに就任しグループ会社の立ち上げや障害者就労支援施設の立ち上げなど多岐にわたる事業に従事。

その後、事業譲渡ののちに、株式会社ヘラルボニーにジョインし現在では知的障害のある作家のアートを通したビジネスプロデュースを行う。

HERALBONY

YouTube

X

![Vol.360<br>アートによる地域づくりの可能性<br>[鎌田 亮太朗]](http://hyper-engawa.com/wp-content/uploads/2024/09/alexander-grey-7EK5WABscqw-unsplash.jpg)